Rien Que Du Bruit #63

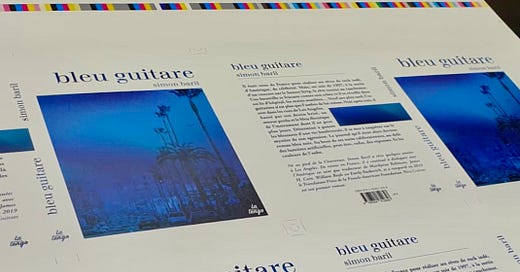

Aujourd'hui : un échange avec Simon Baril, à l'occasion de la sortie prochaine de son roman Bleu Guitare (La Tengo)

Bonjour et bienvenue. Ce mois-ci, une lettre presque exclusivement consacrée à un échange avec Simon Baril, traducteur et auteur ! Une conversation en deux parties, dont je proposerai la suite dans quinze jours.

Je m'appelle Philippe Castelneau. Je vis à Montpellier, j’écris des livres et je prends des photos. Ceci est mon infolettre mensuelle.

Continuez votre lecture avec un essai gratuit de 7 jours

Abonnez-vous à Signal/Bruit pour continuer à lire ce post et obtenir 7 jours d'accès gratuit aux archives complètes des posts.